参赛院校:武汉大学

指导老师:刘殿锋

团队成员:戚皓智 张倩 颜怡乐

随着全球城市化进程的加速,景观破碎、物种栖息地丧失、生物多样性下降、生态系统功能退化等现象严重影响了生态系统的稳定性,进而影响到区域的可持续发展。大量研究表明,生态连通性是生态保护与修复的重要途径,而生态网络分析是测度生态连通性的有效手段。生态网络分析可通过识别生态保护关键位置,摸清区域自然资源本底和生态环境质量现状,为生态修复和保护、自然资源的利用与管理提供决策支持。

但是,生态系统并非孤立的系统,其与人类活动构成的社会经济系统互动密切。复杂网络分析能够揭示社会-生态系统中各种元素之间的连接模式和相互作用关系,从而更好地理解系统的互动性、稳定性和演化趋势,为制定有效的生态保护和修复政策以及绿色经济发展战略提供科学依据。

在区域可持续发展深入实施的战略背景下,都市圈成为研究生态网络与社会-生态系统的重要视角,具有重要的研究价值。武汉都市圈内部经济、社会、生态各子系统之间的相互作用复杂,区域一体化程度日趋加深。但是,武汉都市圈经济发展与城市化进程带来的生态空间压缩、生物栖息地破碎化等问题突出,探索区域差异化治理策略、实现都市圈生态环境协同治理是各成员城市的共同诉求。

基于上述背景,本研究以武汉都市圈为案例区,在改进传统生态网络分析框架基础上,整合生态网络、生态系统服务与社会系统之间复杂的相互作用关系,以创新的都市圈视角构建武汉都市圈社会-生态网络,并通过复杂网络测度方法分析社会-生态系统的交互关系和网络稳定性的关键影响因素,为优化自然资源利用与管理模式,制定有效的国土空间生态保护和修复政策以及区域绿色经济发展战略提供依据,从而推动社会经济与生态环境协调发展。

.jpg)

图 1 武汉都市圈区位图

本研究涉及多源数据,主要包括武汉都市圈的行政边界、土地利用类型、DEM、气象、土壤以及社会经济等数据。数据类型、来源及用途见下表。

表 1 数据来源及用途

|

数据名称 |

数据来源/时间 |

分辨率 |

用途 |

||

|

行政边界数据 |

全国地理信息资源目录服务系统-1:100万全国基础地理数据库 (https://www.webmap.cn/) |

- |

研究区范围确定 |

||

|

土地利用数据 |

中国科学院资源与环境科学与数据中心/2020 (https://www.resdc.cn/) |

30m |

形态学空间格局分析、生境质量、水源涵养、水土保持、碳固持的 计算以及生境风险评估 |

||

|

高程数据 |

地理空间数据云ASTER GDEM (https://www.gscloud.cn/) |

30m |

生物多样性计算 |

||

|

降水数据 |

国家科技基础条件平台—国家地球系统科学数据中心/2001-2020 (http://www.geodata.cn) |

1km |

水源涵养、水土保持、生物多样性的计算 |

||

|

潜在蒸散数据 |

中国科学院植物科学数据中心-第三版全球干旱指数和潜在蒸散数据库 (https://www.plantplus.cn/cn) |

1km |

水源涵养的计算 |

||

|

土壤根系深度数据 |

中国基岩深度图数据集/2020 (https://doi.org/10.1038/s41597-019-0345-6) |

1km |

水源涵养的计算 |

||

|

土壤可蚀性因子 |

时空三极环境大数据平台-泛第三极(20国)土壤可蚀性因子(K)数据集/2020 |

7.5弧秒 |

水土保持的计算 |

||

|

归一化植被指数 |

国家生态科学数据中心-2000-2022年中国30米年最大NDVI数据集 (http://www.nesdc.org.cn/) |

30m |

生物多样性的计算 |

||

|

植物有效含水量 |

国家青藏高原科学数据中心-基于世界土壤数据库(HWSD)土壤数据集 (https://data.tpdc.ac.cn/) |

30m |

水源涵养、水土保持的计算 |

||

|

道路数据 |

高德地图/2020 |

- |

路网密度计算 |

||

|

社会经济数据 |

武汉都市圈各地统计年鉴及统计公报等官方文件/2020 |

- |

社会经济因素评估 |

||

使用SuperMap iDesktopX 11i对原始数据进行重投影、裁剪、重采样、重分类、填充伪洼地等预处理操作。

分三步武汉都市圈生态网络,包括生态源地识别、生态阻力面构建、生态廊道与关键位置提取。首先,使用形态学空间格局分析(MSPA)得到生态源地识别的形态依据,使用InVEST生境质量模块得到生态源地识别的质量依据,采取“形态-质量”双维度视角识别生态源地,结果见图2。共识别到73块生态源地,其中200 km² 以下的生态源地有64块,占生态源地总数的87.7%,面积占比达到30.05%。由此可见,武汉都市圈的生态源地碎片化程度较严重。生态源地集中分布于武汉都市圈南部、北部以及东北部,与桐柏山、大别山和幕阜山三座山脉的分布大致重合。

.jpg)

图 2 生态源地识别(a.MSPA;b.生境质量评价;c.生态源地)

生态阻力面使用InVEST生境风险模块进行构建,结果如图3。最后,基于生态阻力面和电路理论,使用Linkage Mapper工具箱提取生态廊道与生态网络关键位置,结果如图4。以生态源地为节点,生态廊道为边构建武汉都市圈生态网络。识别到生态廊道146条,30千米以下的生态廊道主要分布于南部以及东部、东北部区域,在黄冈市、咸宁市、黄石市分布最为集中。而50千米以上的生态廊道主要分布于中西部以及中东部地区,借助零星分布的生态源地作为枢纽,实现南部和东部、东北部生态源地的连通。另外,识别到生态夹点194个,总面积为8.9 km2。生态障碍点251个,总面积为40.70 km2。生态夹点与生态障碍点均集中分布于中长距离生态廊道沿线。生态夹点的土地利用类型主要为水田、水库坑塘、疏林地、滩地。生态障碍点的土地利用类型主要为旱地、河渠和农村建设用地。

.jpg)

.jpg)

图 3 生态阻力面构建(a.生境风险评估;b.生态阻力面)

.jpg)

图 4 生态廊道与生态网络关键位置

(a.生态廊道;b.生态夹点;c.生态障碍点)

最后利用斑块重要性指数和网络特征指数评价生态网络,得到国土空间生态保护修复的依据,如图5。

.jpg)

图 5 生态源地及廊道重要性分级

(a.生态源地重要性分级;b.生态廊道重要性分级)

本章节在前文构建生态网络的基础上, 首先构建武汉都市圈社会-生态网络要素体系,作为社会-生态网络节点。基于武汉都市圈生态网络,从“数量-质量-结构”三个维度量化生态网络要素;参考生态系统的主要服务功能量化生态系统服务要素;从经济规模、经济结构、人口水平、生活水平等维度量化社会经济要素,示意图如图6。

.jpg)

图 6 武汉都市圈社会-生态要素体系

其次,利用斯皮尔曼相关系数法度量社会-生态要素之间的关联程度,根据相关关系强度提取出0.2、0.4和0.6阈值网络并分核心圈层、紧密圈层、外围圈层分析社会-生态要素的相关性特征。最后使用Networkx和Gephi,以要素为节点,相关关系为边,以相关性强度为权重构建武汉都市圈各圈层的三种阈值的社会-生态网络,分析武汉都市圈不同区域的社会-生态系统内要素特征、结构、交互作用以及网络稳定性。网络构建的部分结果(核心圈层)如图7所示。

图7 核心圈层社会-生态网络

(a.0.2阈值网络;b.0.4阈值网络;c.0.6阈值网络)

武汉都市圈社会-生态网络构建完成后,本研究首先使用平均度、网络直径、网络密度、模块化指数、平均聚类系数及平均最短路径分析网络全局特征。结果表明,从核心圈层到外围圈层,从低相关强度阈值到高相关强度阈值网络,均呈现出网络连通性和节点联系减弱,网络节点逐渐聚集形成不同子群体的趋势。

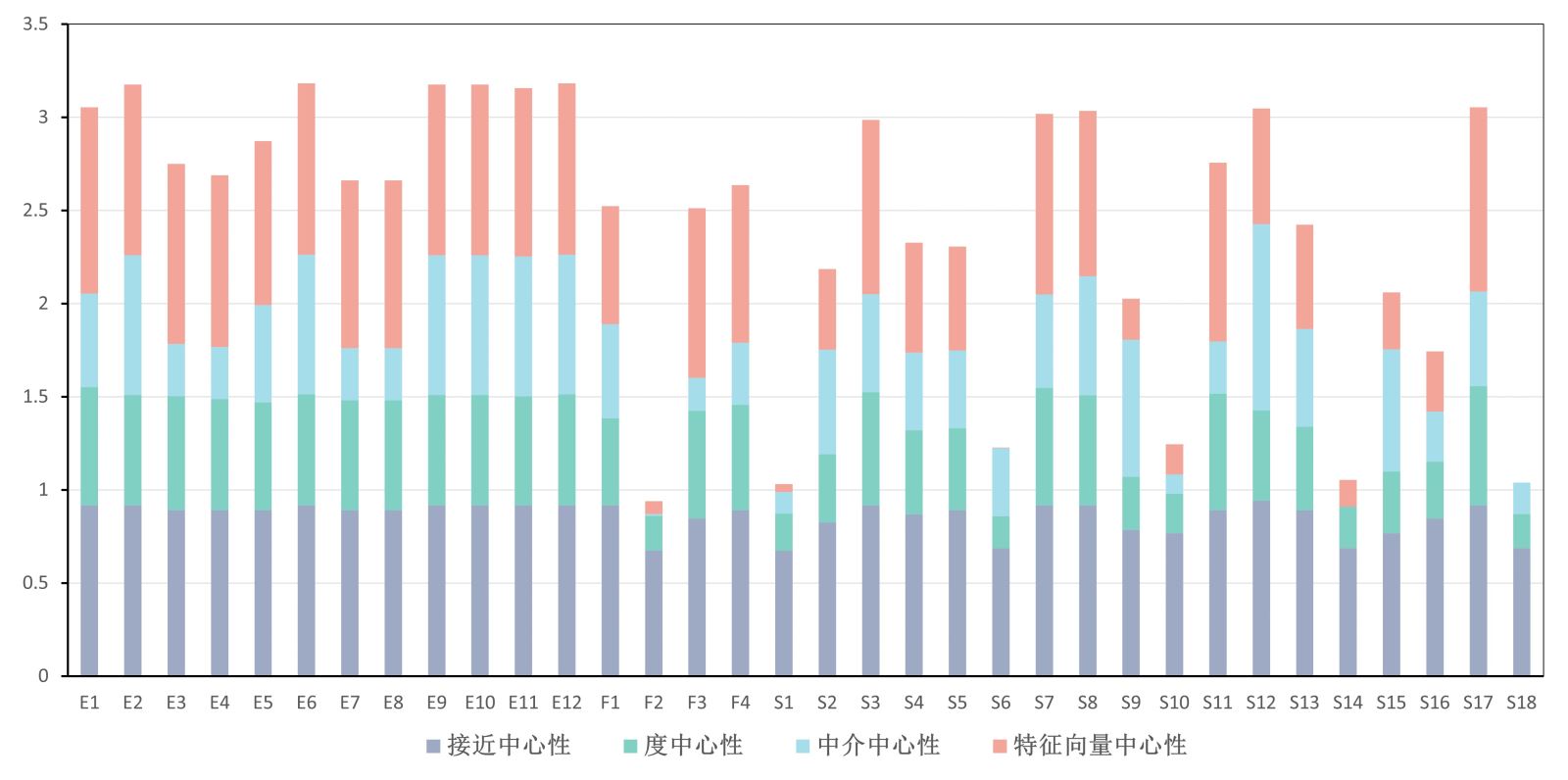

接着,使用加权度中心性、加权接近中心性、加权中介中心性与加权特征向量中心性分析网络局部特征,部分结果(核心圈层0.2阈值网络)见图8。

图 8 核心圈层0.2阈值网络中心性

从核心圈层到外围圈层,从低相关强度阈值到高相关强度阈值网络,均呈现出中心节点的影响力和重要性减弱,去中心化趋势明显的规律。外围圈层中介节点规模与作用逐渐增加。在各个圈层中均识别到中心节点和中介节点。各圈层中人地城镇化协调度均为中心节点。

另外,本研究还使用凝聚子群分析网络节点间的交互模式,部分结果如图9所示。

图 9 核心圈层社会-生态网络凝聚子群

(a.0.2阈值网络;b.0.4阈值网络;c.0.6阈值网络)

由核心圈层到外围圈层,凝聚子群内的节点组成由单一的生态系统要素或社会经济系统要素转变为二者混合。两类节点之间互动加强。

最后,本研究设置六种情景对各圈层不同稳定性的社会-生态网络的进行模拟攻击,评估不同稳定性的社会-生态网络在受到干扰时的稳定性变化,反映不同网络节点对网络稳定性的影响以及各圈层不同稳定性的社会-生态网络对各类攻击的敏感性,结果如图10所示。通过综合分析,提出武汉都市圈生态环境协同治理的对策建议。

.png)

图 10 社会-生态网络模拟攻击

(a.情境一:随机攻击网络边;b.情境二:随机攻击网络节点;

c.情境三:按节点强度蓄意攻击;d.情境四:蓄意攻击生态网络类节点;

e.情境五:蓄意攻击生态系统服务类节点;f.情境六:蓄意攻击社会经济类节点)

从高相关强度阈值网络到低相关强度阈值网络,从外围圈层到核心圈层,网络面对随机攻击的抵抗能力均加强,结构逐渐稳定。生态源地中介作用和水土保持对网络稳定性存在显著负面作用。生态廊道连通性等节点对网络稳定性有正向作用。

本研究通过改进的生态网络分析框架构建了武汉都市圈生态网络,识别出生态源地、生态廊道、生态夹点与障碍点等关键区域。另外,本研究还通过创新的都市圈层研究视角和以要素为节点的网络构造方式,对武汉都市圈的社会-生态系统进行网络建模,社会-生态网络评价与网络稳定性分析,研究生态系统与经济社会系统的交互作用和影响网络稳定性的关键要素。

但是本研究在以下几个方面仍有改进空间:

1、本研究对于生态网络和社会-生态网络的研究未考虑时间尺度的变化,无法在时间角度刻画网络的结构及稳定性的动态变化。在未来的研究中,可以引入时间尺度,对武汉都市圈不同时期的生态网络和社会-生态网络进行分析。

2、受统计数据所限,在构建社会-生态要素体系时,诸多指标因缺乏区县尺度的数据而无法采用。未来的研究需要使用多源数据和方法进行补充研究。

3、本研究提供网络模拟攻击研究了去除网络节点对网络稳定性的影响,但是并未研究加入新的网络节点对网络稳定性的影响,未来需要补充相关分析。

本研究立足武汉都市圈社会-生态系统的耦合机制,创新性引入复杂网络理论,通过多源异构数据融合与网络拓扑建模,系统揭示了生态服务供给与社会经济需求间的多尺度交互特征。在研究过程中,团队成员充分发挥跨学科协作优势,展现出了扎实的地理建模分析能力和坚实的专业知识积累。学术探索永无止境,希望大家能始终保持谦逊态度,持续深挖研究细节,不断拓展研究边界,期待同学们取得更高水平的成果。

.jpg)

左起:张倩、颜怡乐、戚皓智

组委会电话:010-59896196

技术支持电话:400-8900-866

组委会QQ:2434499645

大赛QQ群:729342023

地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层

邮编:100016

GIS大赛公众号

版权所有 © 1997-2023 北京超图软件股份有限公司 京ICP备11032883号-6

京公网安备 11010502052861号

京公网安备 11010502052861号